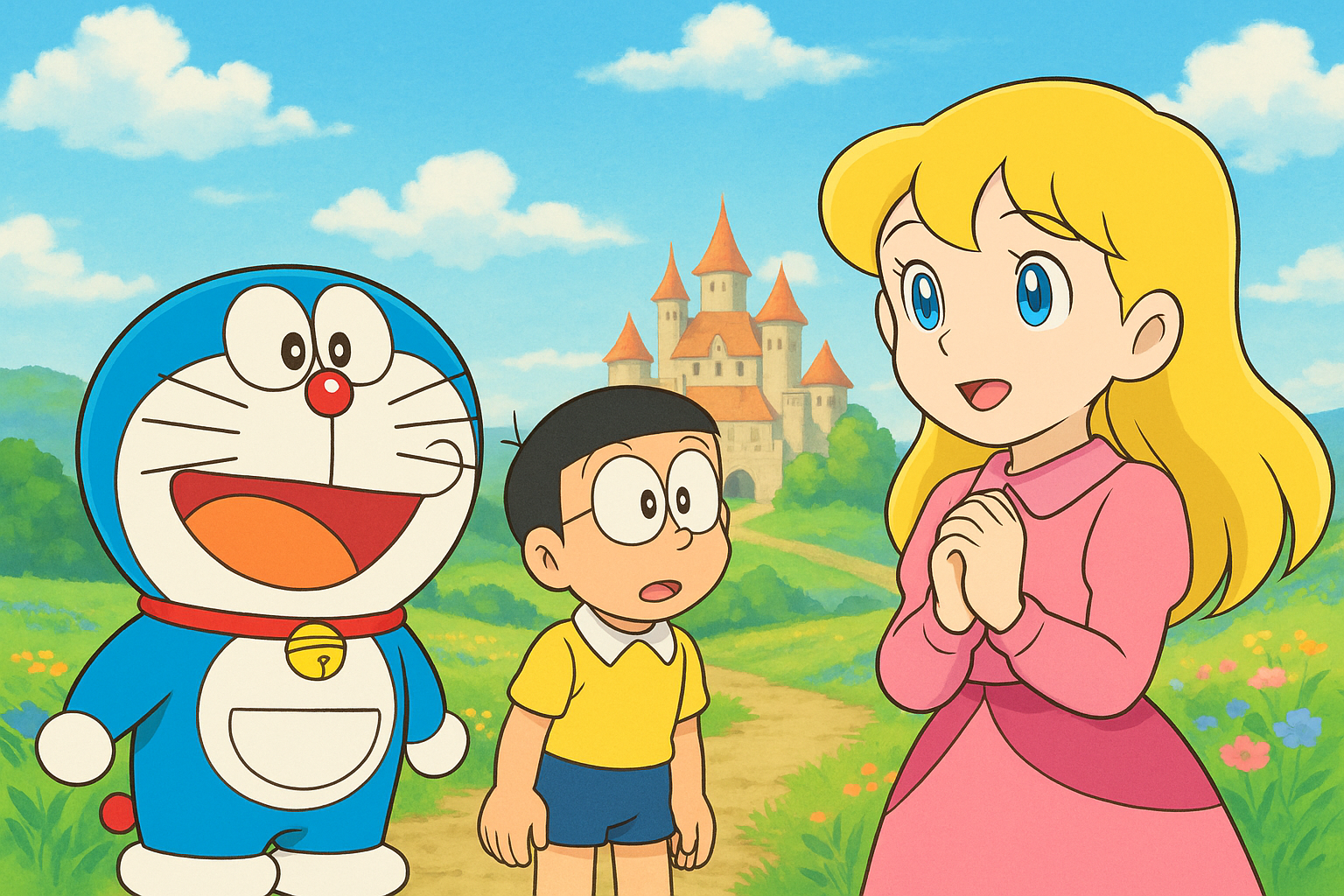

『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』では、絵の世界に飛び込んだのび太たちが、謎の少女クレアと出会い、13世紀の“アートリア公国”を舞台に壮大な冒険を繰り広げます。キーワードとなる「絵」「色」「時間」が、物語の根底を支えています。

その中でクレアとは一体何者なのか?何を求め、どこへ帰るのか?という問いが観る者の心を揺さぶります。また、物語のラストでは予想以上の“切なさ”と“救い”が混じり合っており、ただの子ども向け冒険映画とは一線を画しています。

ここでは、ネタバレを抑えながら、クレアの正体に迫り、そして“涙の結末”が観る者に何を伝えようとしているのかを考察していきます。

この記事を読むとわかること

- クレアの正体が「絵と現実をつなぐ想像の化身」である理由

- クレアの“涙の結末”に込められた希望と別れの意味

- なぜこの物語が大人にも響く「想いを描く力」の物語なのか

クレアの正体:絵の世界と現実の狭間からやってきた存在

『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』に登場する少女クレアは、物語の鍵を握る存在です。

のび太たちが偶然見つけた一枚の絵から始まるこの物語で、クレアはその絵の中から現れるようにして登場します。

彼女はどこから来たのか、そしてなぜのび太たちの前に現れたのか――その正体には、作品全体を貫く「想い」と「創造」のテーマが隠されています。

クレアは“絵の世界”と“現実”をつなぐ存在として描かれています。

彼女が住むアートリア公国は、まるで絵画の中に命が宿ったような不思議な場所で、色と光が物語の象徴です。

しかし、この世界は徐々に色を失い、灰色へと変化していきます。

この色を失う現象は、クレアの記憶や存在そのものとも深く関係しています。

クレア自身が「誰かの想いが描いた存在」であるという暗示が物語の随所に散りばめられています。

そのため、彼女の正体は単なる登場人物ではなく、「創造された命」=“アートそのもの”のメタファーとして機能しているのです。

また、劇中では“もうひとりのクレア”が登場する描写もあり、絵の中のクレアと現実のクレア、そしてのび太の想像が交差します。

この設定によって、「想いが形になる」というテーマがより深く強調され、観る者に“創造の力”の尊さを伝えます。

クレアの存在は、のび太が自分の絵に自信を持てない心を映す鏡であり、「描くこと=心を表現すること」というメッセージを体現しています。

つまり、クレアの正体とは、誰かの想いが生み出した命であり、絵と現実をつなぐ“想像の化身”なのです。

この“想像”という要素が、後の涙の結末へと静かにつながっていきます。

クレアは絵の中から現れた少女でありながら、現実の心に触れる存在――その曖昧さこそが、彼女の魅力の根幹なのです。

涙の結末:消える、そして再び現れる――“想い”が残るラスト

クレアの物語は、穏やかな始まりから一転し、終盤に向かって深い感動を呼び起こします。

彼女の存在が絵の世界に由来するものである以上、現実世界では永遠に留まることができません。

そのため、クレアがどのように“終わり”を迎えるのかは、この映画の最も重要な見どころのひとつです。

物語のクライマックスでは、絵の世界そのものが崩壊の危機を迎えます。

色が失われ、世界がモノクロに変わっていく中で、クレアは「自分が消えてしまう運命」を悟ります。

それでも彼女は、自分を救うためではなく、絵の世界と現実の両方を守るために行動します。

クレアが選ぶのは、のび太たちと共に現実に残ることではなく、“絵の世界に帰る”という決断です。

この瞬間、のび太たちが流す涙は、別れの悲しみだけでなく、彼女の覚悟と優しさに対する敬意でもあります。

観客もまた、彼女の選択に胸を締めつけられることでしょう。

しかし、物語は完全な別れでは終わりません。

クレアの姿が消えたあと、現実の世界には彼女の描かれた絵が残り、そこに“新しい光”が差し込みます。

それは、彼女が確かに存在した証であり、のび太たちとの思い出が形になったものです。

この演出は、ドラえもん映画特有の「別れのあとに訪れる希望」を象徴しています。

クレアは姿を消しても、彼女の想いと“色”は残り続け、絵の世界と現実をつなぐ橋として輝きます。

まさに、「消えても、想いは消えない」というメッセージが静かに語られているのです。

ラストシーンでは、のび太が新たに絵を描く姿が映し出されます。

その絵の中には、クレアの微笑みがあり、そして彼女の“青”が戻っています。

それは、のび太が絵を通して“もう一度クレアに会えた”ことを意味しており、観客の心にも深い余韻を残します。

クレアの結末は悲劇ではありません。

彼女が消えることで完成する世界、そして想いを託すことで再び動き出す物語――。

その構造が、この映画を単なる冒険譚ではなく、“創造と記憶のドラマ”として成立させているのです。

なぜこの展開が“涙”を誘うのか?その背景とテーマ

『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』が観客の涙を誘うのは、単に別れが描かれているからではありません。

そこには、「想いが形になること」、そして「想いが残ること」への深いメッセージが込められています。

このテーマこそが、クレアというキャラクターを通して最も強く語られているのです。

まず注目すべきは、“絵”というモチーフの持つ二面性です。

絵は、時間の流れを止めるものでもあり、同時に想いを永遠に残すものでもあります。

クレアの世界が色を失っていく描写は、まさに記憶の薄れを象徴しています。

しかし、のび太がクレアを思い出して再び絵を描くことで、世界に色が戻る。

この展開は、「想いは描き続ける限り消えない」という希望を表しています。

まるで“描く”という行為そのものが、愛や友情の延長線上にあるかのように描かれているのです。

さらに、この映画の感動の根底には自己表現への勇気があります。

のび太は絵が苦手で、「自分には無理だ」と思い込んでいました。

しかしクレアと出会い、「上手に描くことより、心を込めることが大切」という言葉を通して、自分の中にある“表現する力”を信じるようになります。

これは、観客にとっても普遍的なメッセージです。

誰もが何かを表現したいと願いながら、うまく形にできない不安を抱えています。

そんなとき、クレアの存在が教えてくれるのは、「伝えたい気持ちがあるなら、それだけで十分」という優しい真理です。

また、物語に流れる“別れと再会”の構造も涙を誘う要因です。

クレアは消えてしまうけれど、その想いは絵として残り、のび太の心に生き続けます。

これは、過去のドラえもん映画にも共通する「別れの中にある希望」の系譜を受け継いでいます。

そして、この作品では特に「創造すること」と「想い続けること」が同義として描かれています。

クレアは想像の産物でありながら、のび太たちに本物の優しさと勇気を与える存在。

だからこそ、彼女がいなくなっても観客は涙を流しながら、心の中に“クレアの色”を感じ取るのです。

つまり、この映画が涙を誘う理由は、悲しみではなく、想いが受け継がれていく美しさにあります。

クレアが消えたあとに残るのは喪失ではなく、「描くこと」への希望なのです。

それこそが、この作品が大人の心にも深く響く理由だと言えるでしょう。

この記事のまとめ

- クレアは「絵の世界」と「現実」をつなぐ象徴的存在

- 消える運命を受け入れながらも、想いを残していく姿が感動を呼ぶ

- “絵”と“色”を通して描かれる、創造と記憶のドラマ

- のび太が学ぶ「上手より心を込める大切さ」

- 別れの中に希望を見出す、ドラえもんらしい優しいメッセージ