「平安絵巻から飛び出したよう」と話題になった悠仁さまの19歳の成年式は、40年ぶりに行われた男性皇族の重要儀式として注目を集めました。

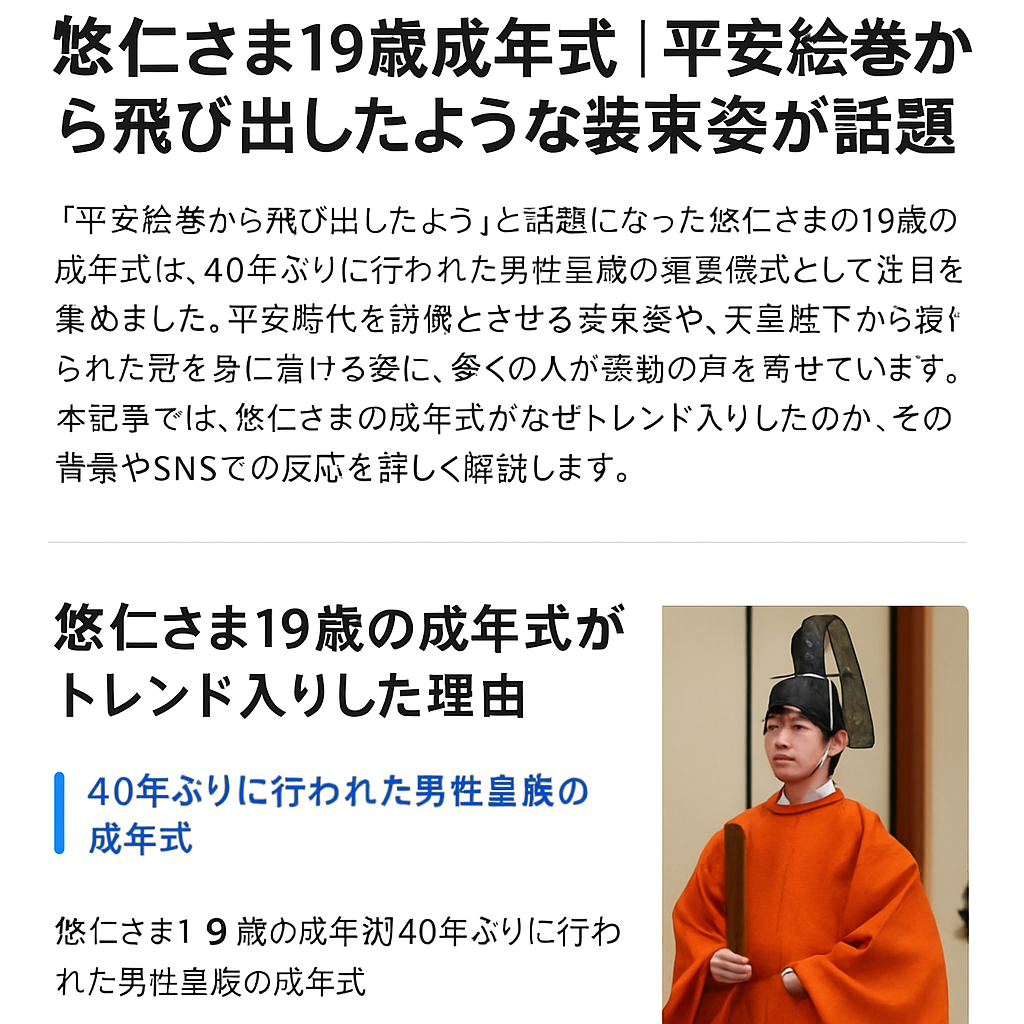

平安時代を彷彿とさせる装束姿や、天皇陛下から授けられた冠を身に着ける姿に、多くの人が感動の声を寄せています。

本記事では、悠仁さまの成年式がなぜトレンド入りしたのか、その背景やSNSでの反応を詳しく解説します。

悠仁さま19歳の成年式がトレンド入りした理由

悠仁さまの成年式は、男性皇族として40年ぶりに行われた重要儀式として注目されました。

皇居で天皇陛下から冠を授かり、成年皇族としての決意を述べられた姿が「平安絵巻から飛び出したよう」と話題になりました。

未成年皇族がいなくなったことや皇室の次世代の「空白」も改めて浮き彫りとなり、国民の関心を集めました。

まず注目すべきは、この成年式が1985年の秋篠宮さま以来40年ぶりに行われたという点です。

皇室の重要な通過儀礼が長期間行われていなかった背景には、男子皇族が誕生していないという現実があります。

悠仁さまがこの儀式に臨んだことは、皇統の継続を象徴する大きな意味を持っています。

また、装束や「加冠の儀」での姿は、平安時代を思わせる伝統美が強く表れ、多くの人々の心を引きつけました。

その雅な姿にSNSでは「平安絵巻から飛び出したよう」との声があふれ、トレンド入りにつながりました。

視覚的インパクトと文化的価値が融合し、現代の人々に強い印象を与えたのです。

さらに、この成年式を通じて次世代の皇族の不在という課題も浮き彫りになりました。

皇位継承資格を持つ男性が悠仁さましかいない現実は、制度改革の議論を避けて通れないことを示しています。

式典は美しさと同時に、将来への課題を国民に意識させる契機となったと言えるでしょう。

40年ぶりに行われた男性皇族の成年式

悠仁さまの成年式は、1985年の秋篠宮さま以来40年ぶりに行われた男性皇族の成年儀式でした。

この長い空白期間は、男子皇族が誕生していないという事実を示しており、改めて皇室の将来を考えるきっかけとなりました。

そのため、今回の儀式は単なる通過儀礼にとどまらず、社会的にも大きな意味を持つ出来事として注目されました。

成年式は、皇居・宮殿で天皇陛下から冠を授かる「加冠の儀」が中心となり、悠仁さまは「成年皇族としての責務を自覚し、勉学と経験に努める」と決意を述べられました。

この言葉は、多くの国民にとって未来の皇統を担う存在としての覚悟を感じさせるものでした。

参列した皇族の大半が女性であったことも、現状を象徴的に映し出しています。

一方で、この成年式を契機に、皇族の減少問題や女性皇族の結婚後の身分制度など、今後の制度改革が避けられないという議論が再燃しています。

国民の関心が高まった背景には、悠仁さまの装束や姿の美しさだけでなく、皇室制度そのものへの課題認識も大きく影響しているのです。

したがって、この成年式は歴史的意義と社会的課題が同時に凝縮された、極めて重要な出来事だったといえます。

40年ぶりに行われた男性皇族の成年式

悠仁さまの成年式は、1985年の秋篠宮さま以来40年ぶりに行われた男性皇族の成年儀式でした。

この長い空白期間は、男子皇族が誕生していないという事実を示しており、改めて皇室の将来を考えるきっかけとなりました。

そのため、今回の儀式は単なる通過儀礼にとどまらず、社会的にも大きな意味を持つ出来事として注目されました。

成年式は、皇居・宮殿で天皇陛下から冠を授かる「加冠の儀」が中心となり、悠仁さまは「成年皇族としての責務を自覚し、勉学と経験に努める」と決意を述べられました。

この言葉は、多くの国民にとって未来の皇統を担う存在としての覚悟を感じさせるものでした。

参列した皇族の大半が女性であったことも、現状を象徴的に映し出しています。

一方で、この成年式を契機に、皇族の減少問題や女性皇族の結婚後の身分制度など、今後の制度改革が避けられないという議論が再燃しています。

国民の関心が高まった背景には、悠仁さまの装束や姿の美しさだけでなく、皇室制度そのものへの課題認識も大きく影響しているのです。

したがって、この成年式は歴史的意義と社会的課題が同時に凝縮された、極めて重要な出来事だったといえます。

平安絵巻を思わせる装束姿が話題に

悠仁さまが成年式で身に着けられた装束は、平安時代から伝わる闕腋袍(けってきのほう)でした。

この伝統衣装は未成年用の正装とされ、束帯に準ずる姿として厳粛さと気品を兼ね備えています。

その姿が「まるで平安絵巻から飛び出したよう」とSNSで拡散され、トレンド入りの大きな要因となりました。

装束の特徴は、肩の部分が大きく開いたゆったりとした形で、儀礼的な美しさと機能性を兼ね備えています。

悠仁さまが冠を授けられた姿は、千年の時を超えて受け継がれる日本文化の象徴そのものといえるでしょう。

こうした伝統美が現代の人々に鮮烈な印象を与えたことは間違いありません。

加えて、皇室行事にリアルタイムで触れられる機会が稀少であることも、SNS上での反響を後押ししました。

「和服の美しさを改めて実感した」「平安の雅が現代に蘇った」といった投稿が相次ぎました。

その結果、成年式は単なる儀礼を超え、文化的価値の再認識の場ともなったのです。

天皇陛下から冠を授かる「加冠の儀」

悠仁さまの成年式の中心となったのが、「加冠の儀」です。

これは天皇陛下から成年の冠を授かる、男性皇族にとって最も重要な通過儀礼の一つです。

悠仁さまはこの儀式に臨み、「成年皇族としての責務を自覚し、勉学と経験を積む」と力強く決意を述べられました。

「加冠の儀」は、平安時代の元服に由来する伝統儀式であり、皇統の継承を象徴する儀礼として歴史的にも重みがあります。

天皇陛下から直接冠を授かる場面は、まさに次代を担う存在として国民に強い印象を与えました。

この姿は、皇室の伝統と未来を結ぶ象徴的な瞬間として高く評価されています。

さらに、儀式には天皇皇后両陛下、秋篠宮ご夫妻をはじめとする皇族方が立ち会われました。

その場にいたのはほとんどが女性皇族であり、男性皇族の少なさが改めて浮き彫りとなりました。

この現実は、皇室制度の課題を改めて国民に意識させる契機ともなったのです。

SNSで広がった「平安絵巻から飛び出したよう」という声

悠仁さまの成年式の姿は、儀式の厳粛さに加えてSNSを通じて一気に拡散されました。

特に「平安絵巻から飛び出したよう」という表現は、多くの人の共感を呼び、トレンド入りするほどの注目を集めました。

視覚的なインパクトと歴史文化への憧れが、現代的なプラットフォームで一気に花開いたのです。

実際にSNS上では、

- 「和服の雅さを再認識した」

- 「歴史が現代に蘇ったようだ」

- 「こうした行事を見られるのは貴重な経験」

といった投稿が相次ぎ、文化的関心の高さを示していました。

加えて、成年式の映像や写真が次々と共有され、特に若い世代の間で話題が広がったことも特徴的です。

普段は皇室行事に触れる機会の少ない層も巻き込み、トレンド化を後押ししました。

結果として、この成年式は伝統文化の新しい伝わり方を示す好例となったのです。

悠仁さま成年式の歴史的意義

悠仁さまの成年式は、単なる儀礼を超えた歴史的意義を持つ出来事でした。

40年ぶりに行われた男性皇族の成年式は、皇室の伝統と未来を同時に映し出す場となりました。

また、未成年皇族が不在となった現状を示し、次世代の「空白」という深刻な課題も浮き彫りにしました。

皇室における成年式は、元服に由来する古代からの伝統儀礼です。

「加冠の儀」を通じて天皇陛下から冠を授かる行為は、皇統を受け継ぐ者の象徴的な瞬間として極めて重要な意味を持ちます。

悠仁さまがその儀式を正式に受けられたことは、現代の皇室にとっても大きな節目となりました。

さらに今回の成年式は、皇位継承資格を持つ唯一の次世代男性皇族である悠仁さまに大きな期待と重責がかかる現実を示しました。

その一方で、女性皇族が結婚により皇室を離れる制度のままでは、将来的に皇族が減少する懸念が強まります。

式典は伝統の継承を祝う場でありながら、制度改革の必要性を改めて国民に意識させる出来事でもあったのです。

成年式の起源と伝統

成年式の起源は、古代の元服にさかのぼります。

平安時代の貴族社会では、男子が一定の年齢に達すると冠を授けられ、大人として社会的責任を担うことが認められました。

皇室においてもこの伝統が継承され、成年式は皇族としての自覚を示す大切な儀式となっています。

現代の成年式は「加冠の儀」を中心に行われ、天皇陛下から冠を授かることで成年皇族として正式に認められます。

この儀式には、皇統の継承の連続性を国民に示す意味合いも込められています。

つまり成年式は、文化的価値と国家的意義を兼ね備えた象徴的な行事なのです。

また、成年式は個人の成長を祝うだけでなく、皇室の存続を国民と共有する儀礼でもあります。

今回の悠仁さまの成年式に対しても、多くの国民がその姿を通じて皇室の歴史と未来に思いを馳せました。

伝統と時代の接点に立つ成年式は、今後も皇室にとって欠かせない存在であり続けるでしょう。

秋篠宮さま以来40年ぶりの開催

今回の悠仁さまの成年式は、秋篠宮さま以来40年ぶりに行われた男性皇族の成年儀式でした。

この長い空白期間は、男子皇族が新たに誕生していなかったという現実を如実に示しています。

そのため、この成年式は皇室にとって極めて大きな節目と受け止められました。

1985年に行われた秋篠宮さまの成年式から40年、皇室の環境は大きく変化しました。

女性皇族の割合が増え、結婚によって皇室を離れる制度が続く中で、男性皇族の減少は深刻な課題となっています。

その現実が、今回の成年式をより強く国民の関心事にしたのです。

さらに、皇位継承資格を持つ次世代の男性皇族が悠仁さまのみであることも、皇統の将来への不安を際立たせました。

この式典は祝賀と同時に、制度改革や皇族数の確保といった問題に目を向ける契機となりました。

まさに、歴史的意義と社会的課題が重なった重要な出来事といえるでしょう。

冠に込められた皇族の象徴性

悠仁さまの成年式で特に注目を集めたのが、天皇陛下から授けられた冠です。

これは単なる装飾品ではなく、成年皇族として認められたことを示す象徴であり、皇統継承の重みを託された証でもあります。

この瞬間、悠仁さまは正式に「次代を担う存在」として国民に示されたのです。

冠は古代の元服儀礼に由来し、成人を迎えた男子が社会的責任を担うことを意味します。

皇族の場合、その責任はさらに大きく、国民統合の象徴を支える立場を背負うことを意味します。

悠仁さまが冠を授かる姿は、伝統の継承と未来への期待が交差する場面として強い印象を与えました。

また、この冠には皇族としての役割を果たす覚悟と同時に、国民とともに歩む姿勢が込められています。

その姿を見守った人々は、悠仁さまの凛とした表情に希望を見出しました。

冠は、悠仁さまにとって単なる儀式の装具ではなく、責任と使命を象徴する重要な意味を持っているのです。

平安絵巻から飛び出したよう 悠仁さま19歳成年式のまとめ

悠仁さまの成年式は、40年ぶりの男性皇族の成年儀式として歴史的な意義を持ちました。

「加冠の儀」で冠を授かる姿や、平安時代を思わせる装束は「平安絵巻から飛び出したよう」と評され、多くの人々の心を打ちました。

同時に、未成年皇族の不在や皇族減少という課題も浮き彫りになり、皇室の未来を考える契機となったのです。

SNS上では雅な装束姿が拡散され、伝統文化の美しさと現代性の融合が話題になりました。

こうした盛り上がりは、皇室儀礼が単なる歴史の遺産ではなく、現代に生きる文化であることを示しています。

人々の共感と感動が、成年式を大きな社会現象へと押し上げたのです。

悠仁さまの成年式は、皇室の伝統と未来をつなぐ象徴的な出来事でした。

その姿は国民に安心と希望を与えると同時に、制度改革の必要性という現実を突き付けました。

祝賀と課題が交差したこの成年式は、まさに現代日本における皇室の在り方を問い直す節目となったと言えるでしょう。

この記事を読むとわかること

- 悠仁さま19歳の成年式が40年ぶりに行われた背景

- 平安絵巻を思わせる装束姿と「加冠の儀」の意味

- SNSで話題化した理由と皇室の将来課題